6. und 7. Juli 2024 Kinderfest in Alsfeld

BUND beteiligt sich am Kinderfest "Leo feiert"

2 Störche am Nest

(Walter Märkel)

2 Störche am Nest

(Walter Märkel)

Es wird einen Stand mit Kinderspielen und Attraktionen in der Nähe der Stadtschule geben - Samstag 10.00h - 18.00h, Sonntag 10.00h - 16.00h

Sonntag, 7.7.2024, 10.00h Treffpunkt am Steg über die Schwalm (Nähe Erlenwiese): Durch die Schwalm mit Dr. Dennhöfer - Natur erleben, forschen, staunen, Spaß haben - Ökologie zum Anfassen

Dauer etwa 1 1/2 Stunden

Waldwanderung

Waldwanderung zum Himmelbornhäuschen

Der Wald von Ober-Gleen im Klimawandel

„Wir entnehmen deutlich weniger Holz als früher“, resümierte Stephen Marx, Forstanwärter und davor 12 Jahre als Forstwirt tätig. Denn die Förster haben derzeit oft mehr Fragen als Antworten auf die Schwierigkeiten der Waldbewirtschaftung. Den Forstbesuchern, die auf Einladung des BUND Vogelsberg und der Försterei Zell nach Ober Gleen gekommen waren, zeigte der Mann aus der Praxis einige Problembereiche im Revier.

„Es hat uns überrollt!“ – Nach den Windwürfen der 80er Jahre bis 1990, als Fichtenbestände kaputt gingen, habe man auf die Eiche gesezt, so Karl-Heinz Zulauf, Vorgänger von Hermann Wilhelm im damaligen Forstamt Ober Gleen. „Die Eiche ist es – der Baum für’s nächste Jahrhundert!“ So dachte man 1990 und pflanzte auf zerstörten Nadelholzflächen junge Eichenbäume. Jetzt zeigte Stephen Marx am Klohberg die kümmerlichen Reste der 37 Jahre alten Eichenbäume. Der Eichenprachtkäfer hat ihnen den Garaus gemacht. Und der hatte leichtes Spiel - Monokultur auch bei den Eichen und ein sehr trockener Standort waren das Problem. Den Eichenprachtkäfer gab es nämlich schon immer – die Schäden durch ihn hielten sich früher in engen Grenzen.

Auf der anderen Seite des Weges sahen die Waldbesucher intakte Pflanzungen mit Mischwald, auf der kahlen Fläche auch angeflogene Sämlinge von Kirsche und Elsbeere – ein keiner Hoffnungsschimmer!

Ein weiterer Standort – „Seifenhang“ und „Kaff“ - mit geschädigten Eschen machten auf ein anderes Problem aufmerksam: Hier war die Globalisierung Auslöser für die Waldschäden. Eine Pilzart wurde aus Ostasien (wo er ins Ökosystem gehört und angepasst ist) 1992 durch Saatgut und Baumteile nach Polen eingeschleppt, so berichtete Hermann Wilhelm. Dieser Pilz breitet sich mit seinen Sporen über die Luft weiter aus. Nach 10 Jahren waren Eschen in Deutschland befallen, nach 20 Jahren bereits in ganz Europa, sogar auf den Britischen Inseln. Die Forstleute können dagegen aktiv gar nichts unternehmen. Sie hoffen darauf, dass sich Bäume herausbilden und selektieren, die gegen diesen Pilz resistent sind.

Auch bei den Buchen waren Trockenheit und erhöhte Sonneneinstrahlung ursächlich für das Absterben eines 76 Jahre alten Bestandes am Mehlbacher Kopf. Hier spielten der trockene Südhang, Löcher im Kronenbereich und dadurch erhöhte direkte Sonnenbestrahlung eine Rolle. Denn die Buchen mit ihrer dünnen Rinde können Sonnenbrand bekommen, die Rinde fällt ab, Pilze bekommen Eintrittspforten. Auf der besuchten Fläche war eine Verjüngung zu beobachten: kleine Buchen hatten sich selbst ausgesät und waren angewurzelt. Aber: „Prognose unklar“ – meinten die Forstleute.

An den Standorten entwickelten sich heftige Diskussionen um mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation. Mehr Feuchtigkeit im Waldboden zu halten, dafür sollen aktuell angelegte Rückhaltebecken im Gelände helfen. Ein Teilnehmer plädierte für das Belassen von Totholz, das noch Schatten bietet und beim Vermodern Feuchtigkeit im Waldboden hält. Monokulturen werden zukünftig auch bei Laubholz vermieden werden. Weniger Holzeinschlag hilft, Kronendächer dicht zu halten und die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. So wird auch die Beschattung verbessert und das kühl-feuchte Waldklima erhalten.

Als Zukunftsbäume wurden von Stephen Marx die Pappel benannt, aber auch Wildbirne und Wildkirsche, Elsbeere, Winterlinde und Ahorn. Von exotischen Baumarten wurde eher abgeraten. Zu groß ist die Gefahr, dass weitere Schädlinge eingeschleppt werden. Ob Baumarten aus Südeuropa sich rasch genug anpassen können, sei nicht klar – Walnüsse und Edelkastanien seien durch Fröste in unseren Breiten gefährdet, sagte Förster Hermann Wilhelm, der zusammenfasste:

„Unsere bisherigen Erfahrungen sind für die Katz’“ – die Klimaänderungen hätten zu nie geahnten Überraschungen und Schwierigkeiten geführt. Und man müsse weiter experimentieren, Dinge ausprobieren und neue Erfahrungen in der veränderten Situation machen. „Und ob wir in 30 Jahren immer noch wirtschaftliche Ziele im Forst verfolgen, ist nicht sicher. Vielleicht ist dann der Walderhalt die einzige Zielsetzung.“

Das Abschlussgrillen fand am idyllischen Himmelborn-Häuschen statt, das 1910 als Jagdhaus erbaut worden war und um 1980 restauriert und so der Nachwelt erhalten wurde.

Sonntag, 30.06..2024, 10.30h, Landenhausen, Salzschlirfer Straße 19 (Nähe Kirche)

Quellen-/Wasserwanderung in Landenhausen

mit Volker Obenhack

Dauer etwa 2-2,5 Stunden - 3km ; festes Schuhwerk, für Kinder und Familien geeignet. Es geht den Erlenbach entlang, vorbei an alten Mühlen zu den verschiedenen Quellen. Abschluss ist dann am Hochbehälter mit weiteren Infos vom Gemeinde-Wassermeister.

Anmeldungen bitte unter Tel.Nr. 0160-97254061 bei Volker Obenhack

Weißer Weg:

BUND Vogelsberg kritisiert Planung und Baubeginn

Biotope am Weißen Weg

(U.B.)

Biotope am Weißen Weg

(U.B.)

Fracht- und Transport-Unternehmen zerstören Alsfelder Naherholungsgebiet am Homberg

Jetzt ist es nicht mehr zu übersehen: die ersten Baumaschinen rollen, die Arbeiten am Logistik – Projekt Weißer Weg haben begonnen: Die Alsfelder verlieren den Blick auf ihren Hausberg, den Homberg. Die harmonische Feldflur wird total umgekrempelt; wo bisher Weizen wächst, entstehen gigantische Industrie -Terrassen. Wo der Lutherweg zwischen Äckern und Wiesen in die historische Altstadt führt, werden demnächst riesige, 20 m hohe Lagerhallen das Landschaftsbild bestimmen.

Der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen? - Fehlanzeige!

Eine noch existierende Bahntrasse am Rand der Fläche wird nicht genutzt, um Transporte von der Straße auf die Schiene zu bekommen – wie es beispielsweise beim Holzwerk in Wallenrod umgesetzt wurde. Das hätte eine Auflage für niederlassungswillige Firmen sein können!

Lärm, zusätzlicher LKW-Verkehr, Landschaftszerstörung stehen in keinem Verhältniss zu den eventuell entstehenden Arbeitsplätzen – und das zu Zeiten gravierenden Fachkräftemangels!

Das Wissen über die Folgen von Erderhitzung und Artensterben ist vorhanden. Starkregenereignisse, Dürreperioden, Hitzephasen sind bereits jetzt überzufällig häufig und richten Schäden an Natur und Gesundheit an. Es hätte der Stadt Alsfeld gut zu Gesicht gestanden, keine landwirtschaftlichen Flächen mehr zu versiegeln, um damit auch Schaden für die Kinder- und Enkelgeneration abzuwenden.

(U.B. 29.02.2024)

Eine-Erde-Camp 16.-23.08.2024 am Zeltplatz Eckmannshain, Ulrichstein, (14-27 Jahre)

Vielfältige workshops, buntes Abendprogramm!

Die BUNDjugend macht tolle Arbeit - und hat Spaß dabei.

Im Januar war es die BUNDjugend, die in Hessen für die große Demo “Wir haben es satt“ geworben hat und die Reise nach Berlin samt Übernachtung organisiert. Sie schreiben uns: „…Das Eine- Erde- Camp findet in diesem Jahr wieder im Vogelsberg statt, vom 16. bis zum 23. August in Eckmannshain. Das Thema: WAS BEWEGT DICH?

Teilnahme von 14-27 Jahren, Kosten 120-195 € (nach Selbsteinschätzung), Ermäßigung möglich, mehr unter: www.erde – retten.de. „Wie gelingt die Mobilitätswende? Nachhaltiges Reisen, mach dich auf den Weg!

Freuen könnt ihr euch auf kreative und aktive Workshops, auf Lagerfeuerabende, Musik und Tanz und eine Woche Auszeit mit Kontakt zur Natur im Vogelsberg.“

Vom BUND-Vogelsberg ist besonders Isabel Merle bei der Vorbereitung dabei.

Bodenatlas 2024

Daten und Fakten über eine lebenswichtige Ressource

Bodenatlas

(BUND Hessen)

Bodenatlas

(BUND Hessen)

Mit diesem Atlas wollen wir auf eine Ressource aufmerksam machen, die bei der Bewältigung vieler globaler Krisen eine Schlüsselfunktion innehat: unsere Böden. Böden sind unsere Lebensgrundlage. Und doch stehen sie selten im Rampenlicht der gesellschaftlichen und politischen Debatte.

Denn weltweit hungern immer mehr Menschen. Das Ziel, den Hunger bis 2030 zu überwinden, ist in weite Ferne gerückt. Für Menschen in ländlichen Regionen ist der Zugang zu gesunden, fruchtbaren Böden ein zentraler Faktor, um sich aus Hunger und Armut zu befreien. Durch den einseitigen Fokus auf Mineraldünger können sehr saure Böden in manchen von Hunger besonders betroffenen Weltregionen bestimmte Nährstoffe wie Phosphor nicht mehr richtig aufnehmen, was zwangsläufig zu einer geringeren Nahrungsmittelproduktion führt.

Böden sind außerdem sehr wichtig für Klimaschutz und Klimaanpassung. Werden sie nicht nachhaltig bewirtschaftet, setzen sie große Mengen klimaschädlicher Treibhausgase frei. Eine nachhaltige Nutzung von Böden trägt hingegen dazu bei, dass sie mehr Wasser speichern können.

Böden sind nicht nur lebenswichtig, sondern auch eine begrenzte Ressource: Durch das Bevölkerungswachstum steht jedem Menschen immer weniger Land zur Verfügung. Böden sind daher vielfach auch umkämpft. Das weltweite Wachstum der Städte führt zu immer mehr Bodenversiegelung. Häufig sind besonders fruchtbare Böden betroffen, da sie der Grund für die ersten menschlichen Ansiedelungen waren.

Investitionen in landwirtschaftliche Böden durch Kapitalgesellschaften erschweren es neuen und kleineren landwirtschaftlichen Betrieben, Land zu erwerben oder zu pachten. In Afrika, Asien und Lateinamerika entwurzelt „Landgrabbing“ lokale Gemeinschaften.

Freitag, 02.02.2024, 20.00h, Lichtspielhaus Lauterbach

Film: System Change von Klaus Sparwasser

Polizeiaufgebot an der A49-Trasse

(U.B.)

Polizeiaufgebot an der A49-Trasse

(U.B.)

mit dem Regisseur, mit Musik, mit dem Kulturverein!!!!

Wie lässt sich ein scheinbar übermächtiges System aus Staat und Kapital bekämpfen, das gerade dabei ist, den Planeten zu zerstören? Der Film «System Change» von Klaus Sparwasser erzählt von Aktivist:innen, die sich dem Bau neuer Autobahnen und der Erweiterung von Kohlegruben mit Baumbesetzungen und Massenaktionen entgegenstellen.

(U.B. 21.12.2023)

Heinz-Sielmann-Preis für ein Mitglied des BUND Vogelsberg

wir gratulieren!

„Die Tierärztin und Buchautorin Dr. Anita Idel und die Geschäftsführerin der Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Barbara Scheitz, wurden in Berlin mit dem Heinz Sielmann Ehrenpreis geehrt „Mit großem Weitblick und Mut haben die beiden Preisträgerinnen ….neue Maßstäbe hinsichtlich der Vereinbarkeit von ökonomischem Handeln und Artenschutz gesetzt. Mit der Ehrung möchte die Heinz Sielmann Stiftung die gesellschaftliche Relevanz und Pionierleistung der Arbeit von Dr. Anita Idel und Barbara Scheitz hervorheben und würdigen.“

Dr. Anita Idel lebt im Vogelsberg, ist Tierärztin und Agrarwissenschaftlerin und setzt sich seit mehreren Jahrzehnten öffentlich und politisch für den Natur- und Artenschutz ein. Bekannt geworden ist sie mit ihrem Buch „Die Kuh ist kein Klimakiller“ (Metropolis-Verlag, 2010). Sie zeigt, dass eine nachhaltige Weidehaltung mit Kühen und anderen Wiederkäuern zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und zur Begrenzung des Klimawandels beitragen kann. Von 2005 bis 2008 war sie Leadautorin des UN-Weltagrarberichtes (IAASTD). Sie ist Mitbegründerin der AG Kritische Tiermedizin (1982), des Gen-ethischen Netzwerks (1986), der Gesellschaft für Ökologische Tierhaltung (1991), des Conseil Mondial des Eleveurs (1997) und des „Tierärztlichen Forums für verantwortbare Landwirtschaft“ (2012). Ihre Laudatio hielt übrigens der „Sielmann von heute“ , der Filmemacher Jan Haft (https://www.arte.tv/de/videos/095722-001-F/natura-europa/).

U.B. 4.12.2023

COP 28 - Klimakonferenz in Dubai

Klimapolitik in einer polarisierten Welt

Am 30. November begann in Dubai die 28. Weltklimakonferenz. Das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, hat vorab viele organisatorische Anstrengungen unternommen, um mögliche Kritik an seiner COP-Präsidentschaft zu entkräften.

Gute Graphiken: www.dw.com/de/cop28-der-klimawandel-in-11-grafiken/a-59662624

Pressemitteilung des BUND zum geplanten Logistikzentrum am "Weißen Weg"

14.09.2023

Kein Weißer Weg Alsfeld

(Philipp Balles, BUND Vogelsberg

/

Philipp Balles, BUND Vogelsberg)

Kein Weißer Weg Alsfeld

(Philipp Balles, BUND Vogelsberg

/

Philipp Balles, BUND Vogelsberg)

Der Bund appelliert an die Stadtverordneten in Alsfeld: Bitte stoppen Sie die Planung des Logistik-Projekts „Weißen Weg“. Anlass für diesen Appell ist die Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Stadtentwicklung zum Thema „Bebauungsplan Industriegebiet- Am weißen Weg“ am Mittwoch den 13. September.

Seit Anfang 2020 haben der BUND und mit ihm die Naturschutzverbände NABU, HGON und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald immer wieder Kritik an der Planung vorgebracht. In ausführliche Stellungnahmen haben wir auf zahlreiche Umweltrisiken hingewiesen. Und immer wieder begann unsere Stellungnahme mit der grundsätzlichen Kritik am Verbrauch von 40 ha Fläche, zumeist guter Ackerboden. Wir erkennen durchaus an, dass die Planung seit Anfang 2020 deutlich umweltfreundlicher geworden ist, viele unserer Forderungen nach Naturschutzflächen, Fotovoltaik auf den Dächern usw. wurden erfüllt. Aber immer wieder mussten wir darauf hinweisen, dass all das den Verlust an Boden nicht ausgleichen kann.

Die Diskussion gestern im Bauausschuss hat deutlich gezeigt: auch die geladenen Fachleute sehen ein großes Problem auf die Stadt zukommen, denn der Verbrauch an Grund und Boden kann durch alle Anstrengungen der Stadt Alsfeld nicht ausgeglichen werden. Zu befürchten sind sehr hohe Kosten bei den Versuchen sich durch hohe Ausgleichszahlungen “ freizukaufen“. Wenn wir die Diskussion im Bauausschuss richtig verstanden haben, dann gibt es außerdem Zweifel daran, ob ein Beschluss für das Gewerbegebiet in der geplanten Größe rechtsicher ist. Das aber könnte zu einem unnötigen Risiko für investitionswillige Firmen führen.

Der BUND appelliert daher an die verantwortlichen Kommunalpolitiker in Alsfeld: Bitte überdenken Sie grundsätzlich die Planung zum Weißen Weg. Sie wenden damit Schaden ab für die Umwelt und für die städtischen Finanzen.

(U.B. 20.10.2023)

Radtour zum Herzberg-Festival

Sonntag, 30.07.2023

Tour der Hoffnung

Radtour zum Herzberg-Festival 2023

Fluorchemikalien: langlebig, gefährlich, vermeidbar!

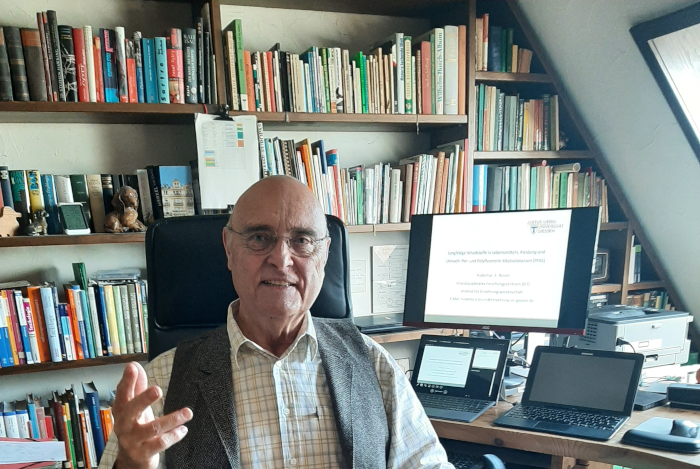

Vortrag von Prof. Hubertus Brunn am Mittwoch, 21.06.2023, 19.30, in Alsfeld, Restaurant San Marino

Prof. Hubertus Brunn

(H.B.)

Prof. Hubertus Brunn

(H.B.)

Wir alle nutzen sie, die gefährlichen Fluorchemikalien. Es gibt sie als Teflon oder in der Pommes-Tüte, als Brandschaum und im Kosmetik-Regal. Prof. Hubertus Brunn ist Mitautor der BUND-Publikation „Fluorchemikalien: Langlebig, gefährlich, vermeidbar“. Der Ernährungswissenschaftler und langjährige JLU-Professor erklärt, wo man den PFAS-Chemikalien im Alltag begegnet und was sie so gefährlich macht.

Mindestens 4.700 Stoffe zählen zur Gruppe der Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS). Allen diesen Chemikalien ist gemeinsam, dass sie auf natürlichem Wege nur sehr langsam abgebaut werden und daher Jahrzehnte in der Umwelt verbleiben. Aber sie sind ziemlich nützlich: Sie sind z.B. nicht nur wasser- sondern auch öl- und schmutzabweisend. Deshalb werden sie seit den späten 40er Jahren vielfältig verwendet, in Textilien, in Lebensmittelverpackungen, Schaumlöschmitteln, Schmierstoffen und auch auf Möbeln und in Teppichen.

Der Pferdefuß bei so viel Nützlichkeit: Von einigen PFAS ist bekannt, dass sie bei äußerst niedrigen Konzentrationen chronisch toxisch sind, z.B. schädigen sie das Immunsystem und die Funktion der Schilddrüse. Und, was dazu kommt: sie sind extrem persistent, das heißt sie werden nur langsam abgebaut. Entsprechend reichern sich viele dieser Stoffe in den Lebewesen an. Wie internationale Verbote bisher gewirkt haben oder wie sie immer wieder umgangen werden ist ein Thema des Vortrags. Sanierungen sind extrem schwierig, denn PFAS lassen sich aus Wasser und Boden nur schwer wieder entfernen. PFAS sind ‚forever chemicals‘ (ewige Chemikalien). Selbst bei der Verbrennung sind sehr hohe Temperaturen erforderlich, damit sich diese Verbindungen vollständig zersetzen. Auf 52-84 Milliarden Euro werden die Gesundheitskosten durch PFAS im Europäischen Wirtschaftsraum wurden pro Jahr geschätzt. Um eine weitere Verseuchung der Umwelt zu verhindern, sind einschneidende Maßnahmen notwendig. Der BUND fordert deshalb den Ausstieg aus der Verwendung von PFAS in Konsumgütern (z. B. Lebensmittelverpackungen, Kosmetika, Kleidung) in der EU bis 2025, denn: PFAS-freie Lösungen gibt es seit langem!

U.B. 13.06.2023

Spaziergang zum Braunkehlchen am 04.06.2023

bei Grebenhain

Braunkehlchen beobachten

(Martin Krauß)

Braunkehlchen beobachten

(Martin Krauß)

Der BUND Vogelsberg lud ein zum Besuch beim Braunkehlchen – dem Vogel des Jahres 2023.

„Braunkehlchen-Schutz funktioniert nur gemeinsam mit der Landwirtschaft“ so BUND-Sprecher Wolfgang Dennhöfer. Die Führung übernahm BUND-Mitglied Edgar Schramm. Er und die Braunkehlchen zeigten, wo Wiesen und Weiden arten- und strukturreich sind.

Im Vogelsberg gibt es einen der wichtigsten Braunkehlchenbestände Hessens. Edgar Schramm und seine Freunde kämpfen seit Jahren für den Erhalt der hübschen Bodenbrüter. Naturfreundliche Landwirte engagieren sich zusammen mit ihnen im „Vogelsberger Wiesenbrüter Projekt“ von dem auch das hübsche Schwarzkehlchen und zahllose Insekten profitieren.

Die hellbraune Kehle gibt dem zirka 14 Zentimeter großen Braunkehlchen seinen Namen. Leider gehen die Bestände seit Jahren zurück. Die Vögel überwintern südlich der Sahara. „Bei uns in Europa sind die Braunkehlchen (Saxicola rubetra) typische Brutvögel in extensiv genutzten Wiesen und Weiden und auf Brachflächen“ so Dennhöfer weiter:“ Zwischen Juni und Juli ist die Hauptbrutzeit. Das Braunkehlchen mag feuchte Böden und in der Umgebung nicht zu viele Bäume. Hungrige Krähen haben dort nur wenige Versteckmöglichkeiten. Genauso wichtig: dichte Vegetation am Boden – hier verstecken die Braunkehlchen ihre Nester. Oft reichen schmale Altgras-Streifen, zum Beispiel entlang von Gräben. Deshalb ist es schlecht, wenn in den Brutgebieten Gräben im Herbst vollständig ausgemäht werden, ohne dass die Randstreifen über den Winter stehen bleiben. „Leider kommt das auch im Vogelsberg immer wieder vor“ so BUND-Sprecher Wolfgang Dennhöfer „erst kürzlich hat uns ein Naturfreund schaurige Bilder aus der Gegend von Ilbeshausen geschickt. Das ist tragisch, denn: ohne altes Gras keine jungen Braunkehlchen!“ Die Naturschützer appellieren außerdem an alle Naturfreunde: bleibt unbedingt zur Brutzeit auf den Wegen und lasst eure Hunde an der Leine!

Überraschend konnten die Spaziergänger aber auch mehrere Schwarzstörche und den Neuntöter erspähen; auch Schwarzkehlchen oder Wiesenpieper zeigten sich. Und der Braunkehlchenbestand schien sich doch recht stabil in den unbearbeiteten Wiesen zu halten.

U.B. 11.06.2023

Samstag, 13.05.2023 Naturspaziergang über den Bechtelsberg

Unterwegs mit Frau Berchta (und Wolfgang Dennhöfer) - Orchideen und mehr

Der BUND lud ein zum Mai-Spaziergang über den Bechtelsberg. Auf dem Programm stand Natur-Erleben mit Kind und Kegel. „Der Bechtelsberg ist ein magischer Platz“ sagt der Biologe Wolfgang Dennhöfer, der die kleine Wanderung anführte. „Es gab viel zu erkunden und zu erzählen: Blühen die Orchideen schon, und: warum gibt´s auf dem Bechtelsberg keine Windräder?“.

Der Bechtelsberg ist ein junger Berg. Als dort der Vulkan ausbrach -vor ca. 15 Millionen Jahren- war der Bechtelsberg noch kein Berg und die ganze Gegend lag ein gutes Stück näher am Äquator. Seitdem ist dort viel passiert. Natur und Mensch haben einen ganz besonderen Platz geschaffen. Schon seit mehr als 30 Jahre kümmern sich Naturschützer um artenreiche Wiesen. Die Stadt Alsfeld hat einige Hektar eigener Flächen dazugegeben. Hier kann man erleben, wie bäuerliche Landwirtschaft und Biodiversität zusammengehören: Zottelrinder auf der Weide, und wie die Teddy-Kälbchen von ihrer Mutter versorgt werden. Wir verstehen den Spruch: „Die Mutter der Wiese ist die Kuh“.

Wo steht der „Dreiecksbaum“? Pflanzen bestimmen am schön gestalteten Rundwanderweg, Bäume erklettern, gemeinsam picknicken: Kinder wie Erwachsene hatten viel Spaß und sicherlich hat jede/r etwas dazugelernt.

U.B. 03.05.2023

Wandern am Bechtelsberg

Natur erleben am Bechtelsberg

Der Zeller Wald im Klimawandel

Ein Spaziergang im Jägertal mit BUND Vogelsberg und Försterei Zell

Der Zeller Wald

(R.S.)

Der Zeller Wald

(R.S.)

Zur Exkursion in den Wald im Jägertal begrüßten Ursula Bernbeck vom BUND Vogelsberg und Revierförster Hermann Wilhelm hoch erfreut mehr als dreißig interessierte Wanderer aller Altersstufen.

Forstdienstanwärter Daniel Hoven übernahm die Führung zu verschiedenen Waldbildern und erklärte zunächst, dass die derzeit zu beobachtenden Schäden an Nadel- und Laubbäumen die Sicht des Menschen darstellten. Der Wald wandelt sich einfach. Für den Menschen ist der Wald in seiner jetzigen Form aber wichtig als CO2-Speicher, für die Holzproduktion, den Wasserhaushalt, den Artenschutz, er dient der Erholung und nicht zuletzt der Temperaturregulierung – letzteres insbesondere in den Städten, betonte Hoven.

Wenn Hitze und Trockenheit die Bäume vorgeschädigt und geschwächt haben, kommen weitere Probleme durch Pilzbefall, Insekten, Misteln oder die Fraßschäden von Rehen oder Mäusen dazu. Die Schadtiere und -pflanzen sind nicht urplötzlich neu aufgetaucht - durch die klimatischen Veränderungen ist hier aber ein Gleichgewicht ins Wanken gekommen.

Und die Schäden betreffen nicht nur Nadelhölzer. Die Buche leidet an Pilzbefall mit deutlichen Kronenverlusten – Buchonia ist Geschichte. An alten Eichen wurde „Schleimfluss“ festgestellt – dunkle Stellen am Stamm, entstanden durch Insektenbefall. Die Esche, die eigentlich Nässe wie Trockenheit gut verträgt, leidet an einem Pilzbefall und kommt als Zukunftsbaum nicht mehr in Frage. Ähnliches gilt für die Ulme.

Ein weiteres Problem sind Neophyten – Tiere oder Pflanzen, die aus anderen Regionen der Erde eingeschleppt worden sind und die keine natürlichen Feinde in der neuen Region haben. Hermann Wilhelm berichtete, dass das seit vielen Jahren anhaltende Erlensterben durch einen Pilz verursacht ist, der ursprünglich zu einem Fisch aus Alaska gehörte. Sehr gefährlich ist auch die Kiefer-Nematode, so Wilhelm. Die kam auf dem Weg aus den USA mit Palettenholz zunächst nach China, dann nach Japan und nach Portugal , wo in kurzer Zeit immense Schäden an der eigentlich resistenteren Kiefer beobachtet wurden. Auch im Zeller Forst wird regelmäßig nach diesem Schädling gefahndet, um bei Befall sofort eingreifen zu können.

Forstleute versuchen nun, trockenresistentere Baumarten anzusiedeln - hierzu zählen die Douglasie, Kiefer, Kirsche, Ahorn, Lärche, Hainbuche, und bedingt die Birke. Aber auch das funktioniert nicht problemlos. Hoven demonstrierte auf einer Kahlfläche, wo vor einigen Jahren noch Fichtenbestand angepflanzt war, eine kleine Douglasie, die Fraßstellen durch den großen braunen Rüsselkäfer am Stamm aufwies. Die aus Nordamerika stammende Douglasie ist zwar recht trockenresistent, muss aber erst ihren Platz zwischen den in Europa heimischen „Nützlingen“ und „Schädlingen“ finden. Gleich daneben ein etwas kleinerer Kirschbaum, der sich selbst ausgesät hatte und deutlich gesünder wirkte. An dieser Stelle entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, ob man dem Klimawandel durch Anpflanzung von resistenteren Bäumen begegnen solle, oder den Wald sich selber überlassen und verjüngen lassen solle. Sämlinge wachsen sicherer an. Die Forstleute hatten aber Zweifel, ob sich bei den bisherigen Monokulturen schnell genug verschiedene andere Baumarten ansiedeln würden – oder ob man wieder einen Fichtenbestand bekommen würde.

So würden die kahlen Flächen zur Hälfte per Anpflanzungen bearbeitet, die andere Hälfte werde sich selbst zur Naturverjüngung überlassen.Hinzu kommt, dass in den letzten Jahrzehnten viele der besonders alten Bäume gefällt und verkauft wurden. “Die sind besonders wichtig für die Biodiversität – die Vielfalt des Lebens. Wir haben diese Praxis besonders in den Schutzgebieten immer kritisiert“ so BUND-Sprecher und Biologe Wolfgang Dennhöfer, und:

„Die Forstleute müssen jetzt ein gigantisches Experiment mit offenem Ausgang durchführen – denn ob eine Baumart bei der aktuellen Erderhitzung eine Chance hat, wird man erst in 30 Jahren sehen.

Und da macht es einen Riesenunterschied, ob wir auf 1,5 oder 2 oder 3 Grad Erderwärmung zusteuern. Da zählt jedes Zehntel Grad.“

Die Veranstaltung klang bei einem kleinen Imbiss im Forsthüttchen im Jägertal bei weiteren lebhaften Diskussionen aus.

U:B: 03.05.2023

Wärmewende als kommunale Aufgabe

wie wir umweltverträglich unser Heim, nicht aber unseren Planeten heizen

Anselm Laube - Wärmewende als kommunale Aufgabe

(U B)

Anselm Laube - Wärmewende als kommunale Aufgabe

(U B)

Bei der Jahreshauptversammlung des BUND Kreisverbands Vogelsberg am 20.03.2023 referierte Anselm Laube, ehemaliger Alsfelder und Geschäftsführer der Energieagentur im Landkreis Ludwigsburg, zu einem topaktuellen Thema: die Wärmewende als gesellschaftliche Aufgabe – wie wir umweltverträglich unser Heim, nicht aber unseren Planeten heizen.

Der Referent berichtete, dass erhebliche Fortschritte bereits erreicht worden sind bei der Effizienz von Gebäuden: Fassaden- und Dachdämmung, Fenstertausch und Sanierungen. Die auf diese Weise erreichten Energieeinsparungen werden bedauerlicherweise fast aufgehoben durch immer mehr beanspruchten Wohnraum pro Person.

Wichtig bleibt die Sanierung von Gebäuden, aber auch die Wohnentwicklung und die Nutzung von Leerstand bleiben von Bedeutung.

Derzeit werden 17% der Heizungen mit erneuerbarer Energie betrieben. Die fehlenden 83% müssen, um die Klimaziele zu erreichen, in nur 18 Jahren umgestellt sein. Mit dem bisherigen Tempo würde das noch weit übers Jahr 2100 hinaus dauern. Investitionen in Gas- und Ölheizungen sind daher ab sofort Fehlinvestitionen – und führen darüberhinaus zur Fortsetzung von Abhängigkeiten. Biomasse ist nur teilweise eine Alternative – im Vogelsberg eventuell noch eher als in Baden-Württemberg. Dort wären gar nicht die Flächen vorhanden für so viel Bäume oder Energiepflanzen. Die Wasserstofftechnik ist laut Laube energetisch ineffizient und keine realistische Nachfolgetechnik fürs Erdgas, noch ineffizienter sind E-fuels, die für große Maschinen hilfreich sein können – aber sicherlich nie für Heiztechnik in Frage kommen werden. Sie wären viel zu teuer.

Während insbesondere bei geringer Bebauungsdichte die Wohnungseigentümer für den Heizungstausch insbesondere mit Wärmepumpen verantwortlich bleiben, ist der Handlungsauftrag an Kommunen die Aufstellung eines Wärmeplans. Die Umstellung auf Nahwärmenetze und deren Ausbau ist eine der großen Chancen für Kommunen, Energieformen effektiv zu kombinieren. Techniken wie Luft- und Erdwärme, Biomasse, Freiflächen-Solarthermie, die Abwärme von Kraft-Wärme-Kopplung, Industrie oder Kläranlagen kämen in Frage. Damit würde auch die gefürchtete „Dunkelflaute“ ihre Schrecken verlieren.

Aufgabe der Kommunen sind eine Bestandsaufnahme mit Erstellung eines Wärmekatasters, eine Potentialanalyse mit der Klärung möglicher Maßnahmen und die Aufstellung eines Zielszenarios. Dabei ist die Akteurs- und Bürgerbeteiligung immens wichtig. Eine kommunale Wärmewendestrategie sollte den Bürger*innen perspektivisch Sicherheit für die Planungen geben. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten für Nahwärmenetze sind aufwendig, und müssten von den Kommunen mit im Blick gehalten werden. Nahwärmenetze sparen aber im Gegenzug eine Menge einzelner Wärmepumpen ein. Ein wesentlicher Anspruch ist, die klimaneutrale Wärmeversorgung in der gesamten Kommune umzusetzen, als kommunale Daseinsvorsorge.

Dass hier Vieles durch sorgfältige Planung umgesetzt werden kann, zeigte Anselm Laube anhand konkreter Beispiele aus der Arbeit seiner Energieagentur.

Die Erfordernis der kommunalen Wärmeplanung wird als Bundesgesetz kommen, berichtete der Referent. Die Kommunen würden über die Länder dazu verpflichtet werden. Und es wird für alle Maßnahmen erhebliche Förderungen geben. Aber auch hier heißt es: wer zuerst geplant hat, hat den Zugriff auf Förderung und vor allem: hat noch die Möglichkeit, Handwerker und Tiefbaufirmen beauftragen zu können. Denn die sind bekanntlich nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Etwas neidisch schauten die Anwesenden auf die Möglichkeiten in Baden-Württemberg, wo sich ein einzelner Landkreis - Ludwigsburg - eine eigene Energieagentur mit 35 Mitarbeiter*innen leistet.

Die lebhafte Diskussion, die sich bereits während des Vortrags anbahnte, würden die BUND-Mitglieder gerne mit Bürgermeister*innen und den verantwortlichen Magistrats- und Stadtverordneten des Vogelsbergs weiter führen. Denn die Anstrengungen zu Klimaneutralität machen Mühe – aber viel mehr Mühe und auch Kosten würden auf unsere Kinder und Enkel zukommen, wenn einfach alles so bliebe wie es ist.

U.B. 24.03.2023

Freiflächen-Photovoltaik

Exkursion nach Rülfenrod am Samstag, 04.02.2023

Die Position des BUND ist klar:

Zunächst ist weiter das Ziel zu verfolgen, den Stromverbrauch auf die Hälfte zu reduzieren. Gleichzeitig wird die Umstellung auf erneuerbare Energie befürwortet. Priorität hat der Ausbau von Photovoltaik auf Gebäuden und versiegelten Flächen. Eine entsprechende Baupflicht für neue und bestehende Gebäude ist einzuführen und zu fördern; wirtschaftliche Hemmnisse sind abzubauen.

Aufgrund der Eingriffe in die Natur und Landwirtschaft sind Freiflächenanlagen so zu gestalten, dass sie entwerder mit bestimmten Bereichen der Landwirtschaft verbunden werden ("Agri-PV") und/oder auf ihrer Fläche dauerhafte und verbessernde Beiträge zum Arten- und Naturschutz gewährleistet werden.

Auf diese Weise können Ziele des Klimaschutzes, des Naturschutzes und einer nachhaltigen Landwirtschaft sowie des Boden- und Flächenschutzes gleichermaßen erreicht werden.

U.B. 30.01.2023

Warum Bodenschutz und Flächenschutz so wichtig sind ?

BUND-Exkursion zum Tag des Bodens

Wetterfeste Naturfreunde und Förster beim Bodeneinschlag

(R.B.)

Wetterfeste Naturfreunde und Förster beim Bodeneinschlag

(R.B.)

Pressetext BUND Vogelsberg, 05.12.2022

Der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz, Vogelsbergkreis) hatte zur Exkursion aus Anlass des Weltbodentags eingeladen.

Trotz feuchtkalter Witterung konnte Dr. Ursula Bernbeck, die Organisatorin der Veranstaltung eine stattliche Schar wetterfester Naturfreunde an der Hardtmühle bei Eifa begrüßen. Für den BUND forderte sie mehr Flächenschutz – und mehr Bodenschutz im Vogelsberg. Böden sind, so Bernbeck, wesentliche Bestandteile der Natur-Kreisläufe. Als Filter und Puffer haben Böden eine große Bedeutung insbesondere für den Schutz des Grundwassers.Ihr besonderer Dank galt Herrn Acker von HessenForst, der eine Einführung in die forstliche Bodenkunde gab.

Ein Bodenaufschluss im Wald war die erste Station. Etwa 1,80 Meter hoch war das Bodenprofil, an dem die Teilnehmer die Schichten und Bestandteile des Bodens studieren konnten. Zuerst gings um die Körnung: Sand, Ton und Schluff waren die Bestandteile . Wie Acker ausführte, sind Ausgangsgestein, Wasserhaushalt und Klima daran beteiligt, welcher Bodentyp sich ausbildet – in diesem Fall ein Pseudgley auf Buntsandstein. Dieser Bodentyp ist recht anfällig für Bodenverdichtung. Beim Ortstermin nahebei konnten die Förster zeigen: bei sorgfältiger Arbeit ist auch der Einsatz schwerer Geräte bei der Holzabfuhr möglich ohne sichtbare Schäden zu verursachen.

Großes Interesse bestand an der Lebewelt im Boden, dem „Edaphon“. Wie viele Lebewesen gibt es in einer Hand voll Erde? 8 Milliarden Lebewesen - soviele Menschen leben auf der Erde.

Die größte Zahl dieser Boden-Lebewesen sind winzig. Die Teilnehmer erfuhren: Actinomyceten, spezialisierte Bodenbakterien, verursachen den charakteristischen "erdigen" Geruch des Bodens. Sie sind maßgeblich beteiligt am Zersetzen der Laubstreu. Mykorrhiza-Pilze, die in enger Lebensgemeinschaft mit den Bäumen leben, helfen mit bei der Aufnahme von Stickstoff und anderen Nährstoffen. Im Gegenzug erhalten sie Zucker, den die Bäume produzieren. Einige Nummern größer sind die Regenwürmer, von denen leben ca. 80 unter einem Quadratmeter. Immerhin: die auf einem Hektar Boden lebenden Regenwürmer können zusammen ein Gewicht von bis zu 2500 Kilogramm erreichen.

Auf den Zusammenhang von Bodenschutz und den großen Themen unserer Tage ging BUND-Sprecher Wolfgang Dennhöfer ein: „ Klimakatastrophe, Trinkwasserschutz und der Schutz der Biodiversität, der Vielfalt des Lebens -Egal welche dieser „Zukunfts-Baustellen“ wir anschauen: überall sehen wir: jeder Hektar Fläche den wir verlieren verschärft die Krise.“. „Die unversiegelten Böden sind die größten terrestrischen CO2-Speicher und bieten einen natürlichen Klimaschutz, der uns nichts kostet. Jeder Quadratmeter Boden, der versiegelt wird oder dauerhaft verdichtet, fehlt für die Grundwasserneubildung. Bei Starkregen sind ausreichend unbebaute Versickerungsflächen erforderlich, um die Wassermengen aufzunehmen und Schäden zu vermeiden.“

Wie das mit dem Kohlenstoff im Boden und dem Klimawandel sei, wollte in Teilnehmer wissen. „Etwa 100 Tonnen Kohlenstoff-Humus –damit kann man im Wald rechnen, ähnlich wie bei Ackerböden. Unter alten Wiesen sind es mehr, etwa 180 Tonnen. Je nach Bewirtschaftung nehmen diese Kohlenstoffspeicher ab oder zu. Und 1 Tonne Humusverlust bedeuten 1,8 Tonnen mehr CO2 .

Für Bodenschutz und gegen Flächenfraß – das hat der BUND im Vogelsberg in seiner aktuellen Stellungnahme zum Regionalplan Mittelhessen gefordert. Durch neue Siedlungs-, Verkehrs-und Gewerbeflächen geht immer mehr Boden unwiederbringlich verloren für die Ernährung zukünftiger Generationen. Beispiele dafür sind im Vogelsberg die A 49, die geplanten Gewerbegebiete in Alsfeld, Reuters und Homberg. Deshalb "Feldflur und Wald statt Beton und Asphalt"

Aktuelle Planungen im Vogelsberg:

-

Lauterbach/Schwalmtal vor Reuters Planung 26 ha

-

Homberg „Roter Berg“ nahe Zubringer zur A 49 ca. 35 ha

-

Und natürlich der riesengroße Flächenfresser: die A 49, quer durch Wald und Ackerland: hunderte Hektar

-

181,71 ha nach UVP Seite 18; 1.5 Bedarf an Grund und Boden (§ 6 (3) Satz 1 Nr. 1 UVPG

-

Bzw. 230 ha Flächen dauerhaft beansprucht in den 2 Flurbereinigungsverfahren Homberg und Neustadt.

Alsfeld 40 ha, davon ca. 36 versiegelt

U.B. 23.01.2023

5.12.2022 Der BUND lud ein: Exkursion zum Tag des Bodens

Der BUND Vogelsberg (Bund für Umwelt und Naturschutz) lud ein zu zu einer Exkursion der besonderen Art am Tag des Bodens, 5.12.2022

Wetterfeste Naturfreunde und Förster beim Bodeneinschlag

(R.B.)

Wetterfeste Naturfreunde und Förster beim Bodeneinschlag

(R.B.)

Böden und Landschaft erhalten - Bodenschutz ist Klima- und Lebensschutz

Der BUND hat eingeladen, Boden und Bodenschutz gemeinsam mit dem Forstrevier Schwalmtal ganz aus der Nähe zu erleben: Ein Mitarbeiter des Reviers Schwalmtal zeigte einen Bodeneinschlag, mit den verschiedenen Bodenschichten und deren Funktion.

Der Boden ist ein ganz besonders Ökosystem und das Ergebnis einer Jahrhunderte bis Jahrtausende langen Entwicklung verschiedener Aufbau-, Abbau- und Umbauprozesse. Unsere Böden gehören zu den komplexesten Ökosystemen überhaupt und sind das Fundament und die zentrale Ressource für alles Leben – unsere wichtigste Ernährungsgrundlage und überlebenswichtig für die Menschen die nach uns kommen. Unbelastete und insbesondere unbebaute offene Böden sind als weltweit größter CO2-Speicher ein wirkungsvoller Faktor gegen den fortschreitenden Klimawandel. Gesunde Böden schützen alte Kulturlandschaften, die Artenvielfalt, das Trinkwasser und die Luftqualität, vor allem dienen sie dem Klimaschutz. Offene Böden statt Asphalt und Teer schützen auch vor Überflutungsereignissen bei Starkregen. Boden ist eine nicht vermehrbare Ressource, die Voraussetzung ist für den Erhalt der Natur, für landwirtschaftliche Nutzung und regionale Versorgung.

Aber diese Grundlage ist übernutzt und knapp, sie wird jeden Tag weniger, sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande. In Deutschland werden täglich (!) über 54 ha Fläche verbraucht (Quelle: Umweltbundesamt). Häufig fallen den Baumaßnahmen fruchtbarste Böden zum Opfer, weil sie eben sind, gut erreichbar und ohne Altlasten, was den Investoren entgegen kommt. Ist der Boden einmal bebaut, zubetoniert oder asphaltiert, ist er unwiederbringlich zerstört. Die Forderung, den Flächenverbrauch in Zukunft auf Netto-Null zu reduzieren ist seit vielen Jahren aufgestellt. Die Bundeslandwirtschaftsministerin forderte im Sommer 2020 die Flächenkreislaufwirtschaft.

Für Bodenschutz und gegen Flächenfraß – das hat der BUND im Vogelsberg in seiner aktuellen Stellungnahme zum Regionalplan Mittelhessen gefordert. Durch neue Siedlungs-, Verkehrs-und Gewerbeflächen geht immer mehr Boden für die Ernährung unzähliger Generationen unwiederbringlich verloren. Beispiele dafür sind im Vogelsberg die A 49, die geplanten riesigen Gewerbegebiete in Alsfeld, Reuters und Homberg. Nutzung von Industriebrachen und die innerörtliche Siedlungsverdichtung sind sinnvolle Alternativen.

Unser Werbe-Team: 15 tolle BotschafterInnen - Auftakt im Bürgergarten Alsfeld

Artenvielfalt am Bechtelsberg

Durch Corona konnte zwar kein gemeinsamer Spaziergang zum Bechtelsberg gemacht werden, als Ersatz dienst jedoch diese schöne informative Collage: Link

Der BUND Kreisverband Vogelsberg hat anlässlich des Tags der Nachhaltigkeit am 01. September eine Müllsammelaktion gemacht. Insgesamt zogen vier Gruppen los, um zu Fuß und mit dem Rad verschiedene Orte in Alsfeld schöner und sauberer zu machen. Neben dem üblichen Unrat fanden die Teilnehmer zwischen dem Schützenrain und der Marburger Straße ein Handy und hunderte Schnapsflaschen. Im Bereich Klostermauerweg und Krebsbach entdeckten die Sammler Batterien, sehr viele Zigarettenstummel und auch Hundekot. Insgesamt kamen einige Müllsäcke und Unmengen an Altglas zusammen – innerhalb von weniger als zwei Stunden. Die Fahrradanhänger mussten zwischenzeitlich geleert werden.

Die freiwilligen Müllsammler präsentierten an der Stadthalle ihre Sammel-Ergebnisse. Sie lernten etwas über Plastikvermeidung und über Up- und Recycling. Ein Mitglied des BUND Vogelsberg führte weiterhin aus: „Man kann kreativ die ausgedienten Dinge umfunktionieren. Auch Reinigungsmittel und Kosmetik können bereits mit wenigen Hausmitteln und Düften selbst zusammengerührt werden.“ Die Interessierten konnten sich im Anschluss u. a. eine Bambuszahnbürste und feste Seife anschauen und sich sogar Rezepte zum Selbermachen mitnehmen.

Im gemeinsamen Austausch herrschte Einigkeit darüber: Für Kleidung und Verpackung sind Naturmaterialien wie Baumwolle Kunststoffen vorzuziehen. Ganz ohne zusätzliche Verpackung geht es auch, wenn man eigene Behälter mitnimmt. Die örtlichen Einzelhändler bieten teilweise bereits an, die Ware in Kundenverpackungen zu füllen.

Es wurde überlegt, wie die Stadt nachhaltig sauber bleiben kann und welchen Beitrag jeder Einzelne leisten kann. Eigenverantwortliches Handeln und das Aufstellen von Mülleimern, zum Beispiel am Schützenrain und an anderen Plätzen in der Innenstadt sind dabei nur zwei Lösungsansätze. Gemäß dem Motto: „Global denken, lokal handeln“ kann ein jeder durch sein Verhalten dazu beitragen, Ressourcen und Umwelt zu schonen.