Natur am Straßenrand

Die Zukunft der biologischen Vielfalt entscheidet sich jetzt – und auch vor unserer Haustür. Bunte Gärten oder Kieswüste, Wegeränder glattrasiert oder Lebensraum für blühende Pflanzen, für Insekten und Eidechsen– wir haben es in der Hand. Der BUND hat sich dieses Jahr die Straßenränder und HessenMobil vorgenommen. Im August gibt´s das erste Treffen mit HessenMobil. Der NABU-Kreisverband , die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz haben sich der Aktion als Unterstützer / Mitunterzeichner angeschlossen. Aber: jeder kann mithelfen: einfach mit den Menschen auf dem Mähgerät reden – viele von ihnen haben ein Herz für Schmetterlinge und Eidechsen

Spaziergang zum Braunkehlchen am 04.06.2023

bei Grebenhain

Braunkehlchen beobachten

(Martin Krauß)

Braunkehlchen beobachten

(Martin Krauß)

Der BUND Vogelsberg lud ein zum Besuch beim Braunkehlchen – dem Vogel des Jahres 2023.

„Braunkehlchen-Schutz funktioniert nur gemeinsam mit der Landwirtschaft“ so BUND-Sprecher Wolfgang Dennhöfer. Die Führung übernahm BUND-Mitglied Edgar Schramm. Er und die Braunkehlchen zeigten, wo Wiesen und Weiden arten- und strukturreich sind.

Im Vogelsberg gibt es einen der wichtigsten Braunkehlchenbestände Hessens. Edgar Schramm und seine Freunde kämpfen seit Jahren für den Erhalt der hübschen Bodenbrüter. Naturfreundliche Landwirte engagieren sich zusammen mit ihnen im „Vogelsberger Wiesenbrüter Projekt“ von dem auch das hübsche Schwarzkehlchen und zahllose Insekten profitieren.

Die hellbraune Kehle gibt dem zirka 14 Zentimeter großen Braunkehlchen seinen Namen. Leider gehen die Bestände seit Jahren zurück. Die Vögel überwintern südlich der Sahara. „Bei uns in Europa sind die Braunkehlchen (Saxicola rubetra) typische Brutvögel in extensiv genutzten Wiesen und Weiden und auf Brachflächen“ so Dennhöfer weiter:“ Zwischen Juni und Juli ist die Hauptbrutzeit. Das Braunkehlchen mag feuchte Böden und in der Umgebung nicht zu viele Bäume. Hungrige Krähen haben dort nur wenige Versteckmöglichkeiten. Genauso wichtig: dichte Vegetation am Boden – hier verstecken die Braunkehlchen ihre Nester. Oft reichen schmale Altgras-Streifen, zum Beispiel entlang von Gräben. Deshalb ist es schlecht, wenn in den Brutgebieten Gräben im Herbst vollständig ausgemäht werden, ohne dass die Randstreifen über den Winter stehen bleiben. „Leider kommt das auch im Vogelsberg immer wieder vor“ so BUND-Sprecher Wolfgang Dennhöfer „erst kürzlich hat uns ein Naturfreund schaurige Bilder aus der Gegend von Ilbeshausen geschickt. Das ist tragisch, denn: ohne altes Gras keine jungen Braunkehlchen!“ Die Naturschützer appellieren außerdem an alle Naturfreunde: bleibt unbedingt zur Brutzeit auf den Wegen und lasst eure Hunde an der Leine!

Überraschend konnten die Spaziergänger aber auch mehrere Schwarzstörche und den Neuntöter erspähen; auch Schwarzkehlchen oder Wiesenpieper zeigten sich. Und der Braunkehlchenbestand schien sich doch recht stabil in den unbearbeiteten Wiesen zu halten.

U.B. 11.06.2023

Samstag, 13.05.2023 Naturspaziergang über den Bechtelsberg

Unterwegs mit Frau Berchta (und Wolfgang Dennhöfer) - Orchideen und mehr

Der BUND lud ein zum Mai-Spaziergang über den Bechtelsberg. Auf dem Programm stand Natur-Erleben mit Kind und Kegel. „Der Bechtelsberg ist ein magischer Platz“ sagt der Biologe Wolfgang Dennhöfer, der die kleine Wanderung anführte. „Es gab viel zu erkunden und zu erzählen: Blühen die Orchideen schon, und: warum gibt´s auf dem Bechtelsberg keine Windräder?“.

Der Bechtelsberg ist ein junger Berg. Als dort der Vulkan ausbrach -vor ca. 15 Millionen Jahren- war der Bechtelsberg noch kein Berg und die ganze Gegend lag ein gutes Stück näher am Äquator. Seitdem ist dort viel passiert. Natur und Mensch haben einen ganz besonderen Platz geschaffen. Schon seit mehr als 30 Jahre kümmern sich Naturschützer um artenreiche Wiesen. Die Stadt Alsfeld hat einige Hektar eigener Flächen dazugegeben. Hier kann man erleben, wie bäuerliche Landwirtschaft und Biodiversität zusammengehören: Zottelrinder auf der Weide, und wie die Teddy-Kälbchen von ihrer Mutter versorgt werden. Wir verstehen den Spruch: „Die Mutter der Wiese ist die Kuh“.

Wo steht der „Dreiecksbaum“? Pflanzen bestimmen am schön gestalteten Rundwanderweg, Bäume erklettern, gemeinsam picknicken: Kinder wie Erwachsene hatten viel Spaß und sicherlich hat jede/r etwas dazugelernt.

U.B. 03.05.2023

Wandern am Bechtelsberg

Natur erleben am Bechtelsberg

Ist die Landschaft zwischen Lauterbach und Eisenbach in Gefahr?

Regionalplan sieht die Herabstufung der Vorrangflächen für den Naturschutz vor - Pressemitteilung vom 22.03.2022

Vogelsbergkreis (-) Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Kreisverband Vogelsberg, weist in einer Presseerklärung darauf hin, dass im aktuell ausgelegten Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen mehrere Flächen, die bislang als „Vorranggebiet für Naturschutz“ ausgewiesen waren, nun zum weniger geschützten „Vorbehaltgebiet“ herabgestuft werden sollen oder ganz aus dieser schützenden Einstufung verschwinden.

Abgesehen davon, dass der Erhalt der Natur erst jetzt vom Weltklimarat als einer der drei wichtigsten Punkte für den Schutz des Weltklimas eingestuft wurde und der Regionalplan somit den Zielen des Klimaschutzes widerspricht, dürften diese Veränderungen gerade für die Lauterbacher Bevölkerung interessant sein. Gehören diese, zum Teil von sehr alten Eichen bestandenen Flächen doch zu den Markenzeichen der Kreisstadt.

Konkret handelt es sich um folgende Flächen:

6.1.2 –VB1: Lauterbach, Große Hutung unterhalb PV-Anlage bei Schloss Eisenbach – im alten Regionalplan Vorranggebiet- im Entwurf nun nicht mehr dargestellt. Sie ist wegen ihrer Ausprägung und Schönheit ein raumprägendes Landschaftselement, mit großen Eichen und ausgedehntem mageren Grünland wichtig für die Biodiversität.

6.1.2 –VB2, im Tal des Eisenbachs das langgezogen Talauengebiet, Lebensraum des Schwarzkehlchens und des Braunkehlchen, sollte laut BUND auch wegen der Biotopverbund-Funktion unbedingt Vorrangfläche Naturschutz bleiben.

6.1.2 –VB3: Lauterbach, Hutungen südlich Blitzenrod - hier ist der Status als Vorranggebiet Naturschutz weggefallen. Man findet hier große Eichen wie auf dem benachbarten Hainig, der seltene Eremit-Käfer lebt hier. Diese Hutung hätte nun gar keine Naturschutzkulissen-Zuordung mehr. Daher beantragt der BUND die Aufnahme in die Vorranggebiete.

Auch wenn diese Herabstufungen nun nicht bedeuten, dass es konkrete Pläne zur Bebauung oder dergleichen vorliegen würden, so stellt der BUND doch die Frage, welche Absicht hinter dieser Aufweichung des Schutzstatur steckt und warnt davor, diese wertvollen Flächen schutzlos den Ideen späterer Planer auszuliefern.

Für die Lauterbacher hat dieser gesamte Bereich neben dem Naturschutz auch eine wichtige Bedeutung – nicht nur die die Geschichte von Hutungen überhaupt und für den geschichtsträchtigen Raum rund um Schloss Eisenbach, sondern auch im Hinblick auf Fremdenverkehr und Kultur. Durch die Talaue führt mit dem Vulkanradweg einer der beliebtesten überregionalen Radwege Hessens auf der alten Bahnstrecke, der seine Beliebtheit vorwiegend der außergewöhnlichen landschaftlichen Schönheit verdankt. Und nicht zuletzt ist dieser Bereich wohl der einzige des Lauterbacher Stadtgebietes, der jemals Einzug in die Weltliteratur gefunden hat. Der Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) beschrieb die einzigartige Landschaft zwischen Schloss Eisenbach und Lauterbach in seinem Roman „Die Rättin“ (1986).

Aus allen diesen Gründen appelliert der BUND Vogelsberg an alle Lauterbacher, vor allem aber auch an die Gemeindevertreter und den Bürgermeister, sich für den langfristigen Erhalt dieser Talaue einzusetzen und dem Regionalplan in diesen Punkten zu widersprechen. Stellungnahmen zu diesem Plan und damit auch zu den oben beschriebenen Veränderungen können nur noch bis zum Freitag, 25. April an das Regierungspräsidium in Gießen eingereicht werden: https://beteiligungsportal.hessen.de/portal/rpgi/beteiligung/themen/1000180/1001640.

Stadt trifft Natur - mit kommunalen Strategien zu mehr Biodiversität

Dienstag, 20.06.2023 - 10.00h-15.00h - Berlin ist eine Reise wert

Hotel Rossi, Lehrter Str. 66, 10557 Berlin

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: https://aktion.bund.net/stadt-trifft-natur

Warum das auch für nicht reiselustige Menschen interessant ist: Eine vielfältige Stadtnatur ist entscheidend für lebenswerte, klimaresiliente Städte. Mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 gibt es erstmals Ziele für den Schutz der biologischen Vielfalt in Städten. Die Abschlussveranstaltung des vom BMUV geförderten BUND-Projekts „Stadt trifft Natur“ richtet sich an ehrenamtliche und hauptamtliche Naturschützer*innen, politisch Aktive, Kommunalvertreter*innen, -mitarbeitende und alle Interessierten.

Aber: die kommunale Umsetzung passiert nicht von selbst – eine erste Zusammenarbeit mit den BUND-Leuten aus Fulda gibt’s schon. Einige von uns waren zu einer Regionalveranstaltung in Fulda. Wir bräuchten noch mehr Mitmacherinnen. Worum geht´s ?

- Belange von Natur und Umwelt bei Bebauungsplänen stärken

- Biotopverbund besser schützen

- Stadtnatur gegenüber Wohnen und Gewerbe stärken und integrieren

- Versiegelung von Flächen verringern und Flächenverbrauch reduzieren

- Städtebauförderung ökologisieren

- Sensibilisierung der Zivilgesellschaft und der Beteiligten der Stadtentwicklung

- Insektenfreundliche Kommunen

Mehr unter :

U.B. 24.04.2023

Hitzestress und Biodiversität

BUND-PM vom 29.07.2022

Die Auswirkung der großen Hitze auf die Tierwelt im Vogelsberg (BUND, WD 27.07.2022)

Die VRM fragt: ".......zum Beispiel haben mir Imker berichtet, dass sie die Bienen jetzt schon zufüttern müssen, weil sie kaum noch Nahrung in der Natur finden. Hat der BUND Erkenntnisse?" -- Wir antworten:

Dass Imker in diesem Jahr früher zufüttern müssen mag zutreffen. Allerdings habe ich selber in diesem Jahr den Eindruck: den Hummeln und Wildbienen und den Wespen und Schmetterlingen geht es ganz gut mit der trocken- heißen Witterung. Bei uns in Altenburg zum Beispiel beobachte ich in den letzten Jahren vermehrt die wunderschönen riesengroßen blauen Holzbienen – früher kannte ich die nur aus warmen Ecken in Franken und aus der Pfalz. Gerade jetzt in den letzten Tagen sind wieder mehrere davon bei uns im Garten herumgeflogen, die zweite Generation in diesem Jahr, große Insekten über 2 Zentimeter groß und metallisch blau. Ein Beispiel von vielen: der Klimawandel verändert die Welt vor unserer Haustür - im nasskalten Normalsommer des Vogelsbergs hatten es die Holzbienen schwer sich bei uns fortzupflanzen.

Aber das soll nicht heißen: es gibt halt Verlierer und Gewinner, irgendwie gleicht sich das aus. So ist es leider nicht: die Klimakatastrophe verschärft die Probleme die unsere verarmte Landschaft ohnehin schon hat. Die Vielfalt des Lebens ist das Netz, das uns in Zukunft tragen muss. Deshalb sind naturnahe Quellen und Bäche so wichtig, und blütenreiche Gärten mit Schmetterlingsflieder Rittersporn und Mohn.

Als erstes denkt man natürlich an die Wassertiere. Viele Bachabschnitte und Quellaustritte sind bereits trocken gefallen. Das heißt: Insektenlarven, kleinste Süßwasserschnecken oder Strudelwürmer können dort nur dann überleben, wenn sie sich in das Lückensystem des Untergrunds zurückziehen können. Ähnlich ist es mit den Larven der Feuersalamander. Ansonsten trifft es bei den Amphibien ganz besonders die Arten die bei uns im Vogelsberg nur noch in kleinen inselartig verstreuten Populationen vorkommen. Da gibt es zum Beispiel die Kreuz-Kröten, sie sind viel kleiner als die bekannten Erdkröten, sie rennen wie die Mäuse, man erkennt sie sehr gut an einem weißen oder gelben Strich auf dem Rücken. Die bevorzugen ganz flache Gewässer , große Pfützen im Steinbruch oder tiefe Fahrspuren auf Waldwegen um ihre Eier abzulegen. Dort laichen auch die hübschen und ebenso seltenen Gelbbauchunken. Diese Laichgewässer sind ganz flach. Das ist ideal für die Kaulquappen die in großen Teichen von Fischen oder anderen Amphibien gefressen würden. Aber nach 4 Wochen Hitze wird die Pfütze zur tödlichen Falle: die schwarzen Kaulquappen vertrocknen im Schlamm. Besonders schlimm: in unserer hochgradig verarmten Landschaft gibt es nur noch ganz wenige Exemplare dieser Arten und wenn die sich mehrere Jahre lang nicht fortpflanzen können dann ist die Art bei uns ausgestorben. Und aus der Nachbarschaft zuwandern, das ist nicht so einfach, wenn das nächste Vorkommen 10 oder gar 30 Kilometer entfernt ist.

Aber auch wärmeliebende Tiere kriegen bei der Hitze Probleme. Erst neulich habe ich gelesen, dass man in Brandenburger Fledermaus Quartieren besonders häufig verunglückte Jungtiere beobachtet - offenbar kommen die in diesem Jahr unterm Dach mit den Temperaturen von 40 - 50 Grad nicht zu Recht.

Und natürlich fallen bei der großen Hitze manche Nahrungsquellen einfach weg, zum Beispiel die Regenwürmer. Alle Tiere die gerne oder als „Not-Nahrung“ Regenwürmer fressen- von der Amsel über den Storch bis zum Rotmilan - können auf diese wichtige Nahrungsquelle über einige Wochen nicht oder nur sehr eingeschränkt zugreifen. Und dann sehen wir überall die ganz großen Folgen der Klimakatastrophe- auf großen Flächen vertrocknet Wald, Lebensraum für tausende von Arten und Mutter unserer Quellen. Es gibt keine Entschuldigung für weiteres Nicht-Handeln!

Was wir im eigenen Garten tun können: einfache Vogel- Tränken aufstellen, flache Tonschalen und dergleichen. Wichtig sind nur 2 Dinge: die Tränken müssen so stehen, dass die zahlreichen freilaufenden Katzen die badenden und dabei unachtsamen Vögel nicht erbeuten können und sie müssen mindestens einmal täglich gesäubert und neu befüllt werden damit die Singvögel sich nicht gegenseitig mit Krankheiten infizieren können. Die beste Lösung: zwei Tränken, jeweils eine wird mitt heißem Wasser ausgebürstet und trocknet dann leer in der Sonne- das tötet die meisten Krankheitserreger ab. Diese Vogeltränken sind auch für viele Insekten willkommene „Tankstellen“: gerade Honigbienen und Wespen und Hornissen sind hier gut zu beobachten. Allerdings müssen dafür kleine Inseln zum Beispiel Blätter oder ein Rindenstück auf dem Wasser schwimmen, auch Blumenuntersetzer mit kleinen Steinchen oder Moos drin sind feine Insekten-Tränken.

Und noch ein Tipp für den Garten, auch in diesem Jahr kann jeder sehen: blumenreiche, artenreiche Rasenflächen die nur 3 oder viermal im Jahr gemäht werden überstehen die Hitzeperioden wesentlich besser als der Golfrasen - und das noch dazu ohne Bewässerung.

Und hier ist der Zeitungsartikel dazu.

Bildunterschrift: Der seltene Baumweißling, dieses Jahr im hohen Vogelsberg

Besuch des Vogelsberggartens in Ulrichstein

Am 24. August haben einige Mitglieder des BUND Vogelsberg die höchstgelegene Stadt in Hessen besucht und bei einer Führung vieles über die heimischen Pflanzen gelernt. Man konnte interessante Heil- und Giftpflanzen und Kräuter entdecken. Neben einem alten Bauerngarten gab es eine Parzelle mit alten Getreidesorten z.B. Einkorn sowie Dinkel und Amaranth. Den Blick konnte man von der Burgruine aus zur Amöneburg und noch weiter schweifen lassen. An den Seiten des Weges gab es eine Goldhaferwiese, Schaafe und Ziegen.

Biber bei Lauterbach und Alsfeld gesichtet

Exkursion des BUND VB zur Herbsteiner Koppelhut

Lebensräume schaffen

Dittmar Öfner

Dittmar Öfner

Am 08.08.2020 traf sich eine 14-köpfige Gruppe des BUND Vogelsberg, um sich gemeinsam eine faszinierende „Wasserlandschaft“ in der Gemarkung Herbstein anzuschauen. Diese ist auch unter der Bezeichnung „Herbsteiner Koppelhut“ bekannt. Als profunder Kenner und federführender Mitinitiator dieser großflächigen Biotoplandschaft ist Dittmar Oefner bekannt – Förster und Stadtrat aus Herbstein. Herr Oefner hatte sich dankenswerterweise bereit erklärt, die BUND-Gruppe durch die Herbsteiner Koppelhut zu führen. Dabei konnte man erfahren, dass der Name auf die frühere Nutzung dieses Geländes zurückgeht. Denn bis in die 1950er Jahre hinein wurde hier auf den gemeindeeigenen Flächen Vieh gehütet. Beeindruckende Lesesteinwälle legen hiervon bis heute Zeugnis ab. Veränderungen der Landwirtschaftsstrukturen führten dazu, dass das Hüten der Tiere immer mehr an Bedeutung verlor. So wurde beschlossen, das Gelände (insgesamt 21 ha) forstwirtschaftlich zu nutzen. Dem damaligen Zeitgeist folgend wurde weitestgehend mit Fichte aufgeforstet. Die Stürme Wiebke (1990) und Kyrill (2007) vernichteten den Fichtenbestand fast vollständig. Die so entstandene „Freifläche“ erfuhr im Laufe der letzten Jahre nach und nach eine Umnutzung. Durch die gelungene Kooperation zwischen der Stadt Herbstein, dem ortsansässigen Vogel- und Naturschutzverein und der Unteren Naturschutzbehörde des Vogelsbergkreises entstand eine Vielzahl verschiedener Wasserflächen, die durch ein Quellgebiet, aber natürlich auch durch „Oberflächenwasser“ gespeist wird. Herr Oefner führte aus, dass bei der Ausgestaltung der Teichflächen durch das Tiefbauunternehmen Wolfgang Schleich aus Gedern naturschutzfachlicher Sachverstand die Regie führte. So entstand in der Herbsteiner Koppelhut im Laufe der letzten Jahre ein Mosaik von Teichen unterschiedlichster Größe und auch Wassertiefen.

Die ausgedehnte „Wasserlandschaft“ umfasst mittlerweile ein Gebiet von ca. 5 ha und dient vor allem zwei großen Zielen: Artenvielfalt (Biodiversität) und Wasserrückhaltung im Wald. Bei schweißtreibenden Temperaturen von über 30 Grad konnte sich die BUND-Gruppe davon überzeugen, wie wichtig gerade in Zeiten weniger oder fehlender Niederschläge ein solches Teichsystem im Wald ist. Das oft zu beobachtende Baumsterben aufgrund zu geringer Regenmengen macht die Notwendigkeit der Wasserspeicherung im Wald nur allzu deutlich. In der Koppelhut wird, so Dittmar Oefner, das Oberflächenwasser von ca. 90 ha Wald auf die Fläche geleitet. Wie wichtig Waldgebiete zudem als Schattenspender sind, wurde bei den heißen Temperaturen schnell jedem klar. Der Gang durch das Biotopgebiet wurde hin und wieder durch das Quaken von Fröschen begleitet. Herr Oefner wies darauf hin, dass im Frühling hier sogar regelrechte Froschkonzerte erlebbar sind. Überhaupt ist die Herbsteiner Koppelhut ein Schlaraffenland für Amphibien und Insekten. Der Besatz mit Kleinfischen in einigen Teichen (Moderlieschen, Bitterling, Rotauge, Ukelei, Teichmuschel) wertet den Lebensraum unter Wasser auf und bietet Nahrung für Eisvogel, Graureiher und Schwarzstorch. Auch der seltene Neuntöter ist in der Koppelhut anzutreffen. Die Errichtung von Kleinstrukturen wie Steinhaufen und das Platzieren von Wurzeln und Totholz fördert darüber hinaus den Artenreichtum.

Alles in allem zeigte sich die BUND-Gruppe dankbar und erfreut über die fachkundigen Erläuterungen durch Herrn Oefner. Auch wenn es sich bei der Herbsteiner Koppelhut um ein von Menschenhand geschaffenes Gebiet handelt, ist festzuhalten, dass es hier in hervorragender Weise gelungen ist, einen Biotopverbund zu schaffen, der in beispielgebender Form der Biodiversität und der Wasserspeicherung im Wald gleichermaßen dient. „Dem Frosch ist es egal, ob er eine schöne Aussicht hat. Die Lebensbedingungen müssen stimmen. Es kommt darauf an, Lebensräume zu schaffen“ – so Dittmar Oefner. Dem konnte die BUND-Gruppe nur zustimmen. Naturflächen sind – gerade in heutiger Zeit – nur noch äußerst selten unberührt. Weitaus häufiger ist, dass der Mensch auch in die Gestaltung von Naturflächen eingegriffen hat, so dass der Begriff Kulturlandschaft angebracht ist. Bei allen Eingriffen in die Natur sollte man bedenken, dass die Natur den Menschen eigentlich nicht braucht, wohl aber der Mensch die Natur. Die Herbsteiner Koppelhut ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. In Bälde wird im „Eingangsbereich“ eine Info-Tafel vorzufinden sein, die die wichtigsten Infos zum Biotop sowie Verhaltenshinweise enthält. Schließlich soll die „Wasserlandschaft“ für viele, viele Jahre sowohl Flora und Fauna, als auch dem menschlichen Besucher dienlich sein.

Broschüre Artenreichtum durch nachhaltige Nutzung

Mario Hanisch, der Projektkoordinator der Ökomodellregion Vogelsberg macht auf eine hübsche Broschüre aufmerksam: Link

Artenvielfalt im Bechtelsberg

Durch Corona konnte zwar kein gemeinsamer Spaziergang zum Bechtelsberg gemacht werden, als Ersatz dienst jedoch diese schöne informative Collage: Link

"Danke Julia" - aber da geht noch mehr!

Eine richtige Agrarwende sieht anders aus

Der Kreisbauernverband hat grüne Kreuze aufstellen lassen und das Plakat "Danke Julia" ist im Vogelsberg zu lesen. Es geht u. a. um höhere Auflagen für Pflanzenschutzmittel an Gewässern, die nach Ansicht des KBV Gießen über das Fachrecht hinausgehen würden. Und der Einsatz von Bauern für Insekten werde nicht genug gewürdigt. Nach der Sicht des BUND Vogelsberg sind diese Auflagen nicht zu einschneidend und schwer umsetzbar, sondern ganz im Gegenteil stark ausbaufähig:

Wir bräuchten dringend ein echtes „Agrarumweltpaket“ : Zukunftssicherung für die bäuerliche Landwirtschaft und für die Artenvielfalt auf Äckern und Wiesen. Leider hat unsere Regierung dazu bisher nicht den große Wurf geliefert. Immerhin gibt es Schritte in die richtige Richtung – leider zu zaghafte. Das Ackergift Glyphosat soll endlich verschwinden, aber erst Ende 2023 – warum hat man nicht wenigstens den Einsatz in Hausgärten sofort verboten? Immerhin sollen – leider erst 2021- Herbizide und einige Insektizide in Schutzgebieten verboten werden – aber das alleine wird nicht genügen. Der massive Rückgang der tierischen Ackerbürger Feldlerche, Goldammer oder Rebhuhn, und der Zusammenbrauch der Artenvielfalt auf den Äckern, werden sich nicht stoppen lassen, wenn es nicht auf der ganzen (Acker-)Fläche zu ökologisch verträglicheren Bewirtschaftungsformen kommt. Die Biodiversität unserer Kulturlandschaft hat sich nicht in (ziemlich winzigen) Naturschutzgebieten herausgebildet. Langfristig erhalten können wir sie nur auf der ganzer Fläche: durch kluge Zusammenarbeit von praktizierenden Landwirten und Naturschützern. Wir vom BUND sind dazu gerne bereit. Sehr gute Ansätze dazu gibt es bei uns im Vogelsberg bereits, ich nenne nur zwei Beispiele: ein Schottener Landwirt mäht seine Bergwiesen mit einem insektenschonenden „Doppelmessermähwerk“. Er kriegt dafür keine Extra-Zuschüsse und tut das als Einziger weit und breit. Und seit mehr als 10 Jahren haben sich Landwirte und Naturschützer im „Naturschutz-Großprojekt Vogelsberg“ zusammengerauft. Inzwischen ist es selbstverständlich, dass bäuerliche Betriebe mit dem Mähdrescher Saatgut von artenreichen Bergmähwiesen ernten.

Trotzdem ist es leider noch so: Während auf den Äckern und Feldern Europas die Bienen verschwinden und die Vögel verstummen, geht die Anzahl der Bäuerinnen und Bauern in alarmierender Geschwindigkeit immer weiter zurück. Wir sind deshalb ein wenig enttäuscht, wenn in den letzten Tagen manche Vertreter des Deutsche Bauernverband (DBV) mit ihren „Grünen Kreuzen" und der begleitenden Pressearbeit wieder in die alte Wagenburg-Mentalität des „lasst alles wie es ist“ zurück fallen. Schade - viele ihrer Berufskollegen können Öffentlichkeitsarbeit inzwischen besser: mit Bildern aus vorbildlichen Ställen und von bunten Wiesen und Weiden.

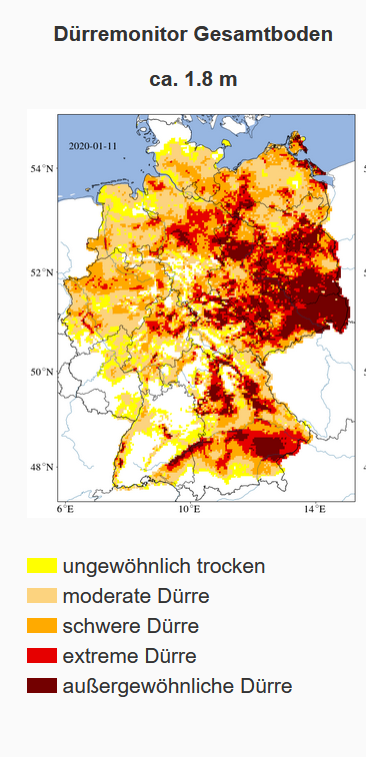

Klimaentwicklung trocknet die Böden aus

Quelle: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Quelle: UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Von November 2019 bis Januar 2020 hat es geregnet – aber die Böden in Deutschland sind immer noch zu trocken.

Die beiden heißen Sommer 2018/19 haben unseren Bäumen schwer zu schaffen gemacht. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zeigt, dass das in weiten Teilen Deutschlands die tiefen Bodenschichten immer noch viel zu trocken sind. Und was im Vogelsberg dazukommt: das Rhein-Main-Gebiet will weiter wachsen und weiter das Umland aussaugen. Wir fordern: baut endlich ein zweites Leitungsnetz für Nicht-Trinkwasser – davon nämlich gibt´s selbst mitten in Frankfurt mehr als genug. Und damit noch nicht genug: Auch 2020 scheint weitere Hitzerekorde zu brechen.

Weitere Infos: www.ufz.de

Filmvorführung "Die Wiese - Ein Paradies nebenen"

Erfolgreich fragte der BUND beim Lichtspielhaus in Lauterbach an, ob sie den Film "Die Wiese" zeigen. Am 28.09. und 29.09.2019 war es dann soweit. Aus der Perspektive einer Rehfamilie wurde der Artenreichtum der Wiese veranschaulicht. Das Zusammenspiel von Pflanzen und Insekten, die wiederum von Vögeln gefressen werden, wurde klar. Es ist ein ganz empfindliches Gleichgewicht, was es nicht zu stören gilt. Die Idylle fand ein jähes Ende als die Maschinen, die das Land bewirtschafteten, immer größer wurden, sodass die Tiere nicht mehr flüchten konnten. Das Mähen ist zwar wichtig, damit die Wiese nicht verbuscht ohne große Pflanzenfresser, aber bei der Agrarindustrie kommt die Natur nicht hinterher. Auch die Felder werden immer größer. Wenn das Heu sofort zum Heuballen wird, haben Schmetterling & Co. keine Chance. Umso wichtiger, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten bis die Vögel ihr Nest flüchten können und die Rehkinder in den Wald flüchten können. Der Film schafft jedoch auch den Spagat zwischen Kritik an den Landwirten, die alles ummodeln und Verständnis, da sie auch nur ihre Familie ernähren möchten. Großartige Bilder lassen einen Mitgefühl auch für die kleinsten Tierchen empfinden und man kommt aus dem Staunen über die Schönheit der Natur nicht mehr raus. Die Ohren kommen auch nicht zu kurz: Was sich wie Schüsse eines Jägers anhören, sind die Samenkugeln eines Baumpilzes, die bis zu fünf Meter weit fliegen. Ein gelungener Film für Jung und Alt, bei dem man sich an den kleinen Dingen der Welt erfreuen kann - wenn sie denn so bleiben würden.

Neophyten - Pflanzen auf Reisen

Vortrag und Kostprobe am 25.09.2019

Neophyten, das sind pflanzliche Neubürger mit der zum Teil monströsen Tendenz, sich sehr schnell zu verbreiten und dabei ansässige heimische Gewächse zu verdrängen. Was tun? Ausreißen? Vergiften? Oder einfach aufessen? Peter Becker aus der Knöterich Manufaktur und Autor des Buches "Die Wildkräuter-Werkstatt" hat am 25.09.2019 den Gedanken näher gebracht - mit einem Vortrag und Gaumenfreuden.

Zusammen mit dem Lauterbacher Kräuterstammtisch fand im Posthotel Johannesberg die Veranstaltung statt, bei der man erfuhr, dass man pro Quadratmeter 140 € erwirtschaften könnte, wenn man den Knöterich vielseitig vermarktet. Knöterich wächst an einem Tag 30 Zentimeter. Neben japanischem Knöterich handelte der bebilderte Vortrag von indischem Springkraut, was man häufig an Gewässern findet. Beide Pflanzen werden als biologische Katastrophe eingestuft. Aus den Wurzeln bilden sich Sprossen. Durch regelmäßiges Schneiden wird die Wurzel schwächer. Die Sprossen kann man zu Seife verarbeiten, die bei Hauterkrankungen sehr wirksam ist. Die Böden sind nach dem Ernten von Knöterich ausgelaugt. Somit konnte sich das Springkraut breitmachen. Dieses wird bis zu drei Meter hoch. Die Blüten lassen sich beispielsweise zu Gelee verarbeiten. Blüten und Früchte kann man roh essen, die grünen Teile sollte man vor dem Verzehr abkochen. Selbst aus den Samen lässt sich etwas sehr schmackhaftes herstellen: Röstet man sie, erhält man ein Produkt, was an Hering erinnert. Roh kann man die Samen zu Marzipan verarbeiten. Die Inhaltsstoffe können sich ebenfalls sehen lassen: viel Omega 3 Fettsäuren.

In manchen Ländern ist es ein Volkssport, Unkraut auszureißen wie z.B. die Knoblauchsrauke. Dabei ist sie eine Delikatesse. Und Herr Becker weiß, wovon er spricht, da er gelernter Koch ist.

Auch die Gojibeere, die von Vögeln gefressen wird und als Superfood gehypt wird, wird von Vögeln unkontrolliert verteilt.

Selbst Eicheln lassen sich nach dem Einlegen in kaltes Wasser (damit die Gerbstoffe herausgeschwemmt werden), backen und schälen weiterverarbeiten. Zu einer gesünderen "Nuss-Nougat-Creme". Dieses und weitere Produkte kann man auch demnächst im Online-Shop kaufen. Oder man stellt sie ganz einfach selbst her z.B. mithilfe seiner Kochbücher. Manche Kostproben daraus konnten die Interessierten in Lauterbach verkosten. Ob Chutney, Kuchen oder Gemüserolle - man sollte es mal probiert haben. Und die Zutaten wachsen kostenlos und wild in der Natur. Das Motto von Herrn Becker: Naturschutz könnte sich selbst tragen. Ungenutzte Ressourcen wie Schulküchen könnten von Erwerbslosen genutzt werden und die regionalen Produkte verkauft werden. Eine interessante Vorstellung.

REZEPT

100g Blüten mit 500g Wasser und 3:1 Gelierzucker aufkochen und zu Marmelade kochen.

Der Vogelsberg ist bunt.

Biodiversität im Garten

BUND-Mitglied Martin Krauß meldet voll Stolz den Nachweis einer Rote-Liste-Art in Lauterbach:

Der Bunte Kirschbaum-Prachtkäfer (Anthaxia candens) wird auf der Verbreitungskarte von kerbtier.de in Deutschland noch auf 25 Stellen in Deutschland angeführt, wobei einige Nachweise aber schon Jahre alt sind. Eine dieser 25 Stellen ist – nun schon das 2. Jahr, also kein reiner Zufallsfund (26. Mai 2018 und 31 Mai 2019) - der Hinterhof in Lauterbach.

Die Kirschbaum-Prachtkäfer leben vier Jahre als Larven unter der Rinde von Süßkirschen (manchmal auch in Sauerkirschen). Und zwar besonders dort, wo die Rinde geschädigt ist, z. B. an einem Aststummel - wieder ein Argument für ein bisschen Unordnung im Garten und natürlich für die alte Streuobstwiesen.

Natur am Straßenrand

Die Zukunft der biologischen Vielfalt entscheidet sich jetzt – und auch vor unserer Haustür. Bunte Gärten oder Kieswüste, Wegeränder glattrasiert oder Lebensraum für blühende Pflanzen, für Insekten und Eidechsen– wir haben es in der Hand. Der BUND hat sich dieses Jahr die Straßenränder und HessenMobil vorgenommen. Im August gibt´s das erste Treffen mit HessenMobil. Der NABU-Kreisverband , die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz haben sich der Aktion als Unterstützer / Mitunterzeichner angeschlossen. Aber: jeder kann mithelfen: einfach mit den Menschen auf dem Mähgerät reden – viele von ihnen haben ein Herz für Schmetterlinge und Eidechsen

Alsfeld blüht

Am 30.4. haben zwei Mitglieder des BUND-Vogelsberg vor dem Eingang des Tegut-Marktes in Alsfeld ihre Tische aufgebaut und mit Info-Material über Insektensterben und andere umweltrelevante Themen bestückt. Es wurden Tüten mit Blühstreifen-Samen, der uns vom Imker-Verein und vom Bauernverband zur Verfügung gestellt wurde, an die Vorbeieilenden verschenkt. Die Resonanz war überaus positiv. Viele Gartenbesitzer und einige Landwirte haben bereits Bienenweiden angesät. Andere haben gerne den Samen entgegengenommen und wollen ihn auch an Verwandte, Freunde oder Nachbarn weitergeben, wenn sie selbst keinen Garten oder Balkon haben.

Die Blumensamen können mittlerweile ausgesät werden und sollten anfangs bewässert werden. Schon bald werden die Insekten wie Schmetterlinge, Hummeln & Co. fröhlich durch den Garten fliegen.

Auch auf städtischen Grundstücken tut sich etwas. Wer aufmerksam durch die Stadt gelaufen ist, hat bestimmt die Blumenkübel in der ganzen Stadt und die Blühstreifen beim Spielplatz in den Erlen entdeckt, die letztes Jahr angelegt wurden. Jetzt hat der BUND in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof weitere Blühstreifen angelegt. Entlang den Wegen im Goethepark wurde die Erde umgegraben und die Samen gleichmäßig verteilt. Man kann gespannt auf die Blumenpracht sein.

Diese Maßnahmen stärken das Bewusstsein für das Insektensterben und die Bewahrung der Artenvielfalt im Allgemeinen. Daneben ist es allerdings noch wichtiger, dass mehr ökologische Landwirtschaft betrieben wird, wo nicht jegliches Leben außer die angebaute Art vernichtet wird von Spritzmitteln. Die Blühstriefen am Ackerrand sind aber schonmal ein Anfang.

Infos und Blumensamen am Stand des BUND Vogelsberg

Infos und Blumensamen am Stand des BUND Vogelsberg

Verteilung von Blumensamen

Stand auf dem Alsfelder Bauern- und Spezialitätenmarkt

Am 20.04.2019 betreuten zwei BUND-Mitglieder einen Stand auf dem Alsfelder Marktplatz und machten auf das Insektensterben aufmerksam. Es herrschte großes Interesse an den selbst abgefüllten Päckchen mit einem Blumenmix, der insektenfreundliche Arten beinhaltet. Die Kinder kamen auch nicht zu kurz und hatten die Möglichkeit, ihre Lieblingsblumen zu malen oder einen Luftballon zu ergattern. Es lagen viele Flyer aus und man konnte sich Infos über die Aussaat der Blumenmischung holen. Viele Interessenten waren durchaus mit dem Thema vertraut und hatten zum Teil bereits Blumenwiesen.

Vortrag zu biozyklisch-veganem Anbau beim veganen Brunch im Freiwilligenzentrum

Der Vortrag von Anja Bonzheim (Biozyklisch-Veganer Anbau e.V.) zur biozyklisch-veganen Landwirtschaft beim veganen Brunch im Freiwilligenzentrum im Klostergarten Alsfeld wurde auch vom BUND besucht. Es ging dabei um die Frage, wie Landwirtschaft ohne Tiere, die für wirtschaftliche Zwecke genutzt werden, funktioniert und warum wir Menschen uns dafür einsetzen sollten.

In der Pressemitteilung von Animal Rights Watch Ortsgruppe Vogelsberg heißt es, „Biozyklisch-veganer Anbau ist ein Beitrag zum Klimaschutz und zur Welternährung. Höhere Erträge werden durch eine verbesserte Bodenfruchtbarkeit mithilfe von Humuserde aus pflanzlichem organischem Material und eine effizientere Flächennutzung möglich. Umstellungsinteressierte Betriebe können sich nach den biozyklisch-veganen Richtlinien kontrollieren und von einer Bio-Kontrollstelle zertifizieren lassen“, erklärte Bonzheim. Sie berät und unterstützt Betriebe, die auf eine nutztierfreie Landwirtschaft umstellen wollen.

Biozyklisch-Veganer Landbau

In der biologischen Landwirtschaft nehme die Zahl der Betriebe ohne eigene Tierhaltung zu. Dort seien enge Stoffkreisläufe wichtig und der Verzicht auf synthetische Düngemittel, Pestizide und gentechnisch veränderte Organismen. Im biozyklisch-veganen Landbau werden darüber hinaus keine Tiere zu wirtschaftlichen Zwecken gehalten und auch keine Produkte aus Tierhaltung oder -schlachtung verwendet, wie Mist, Gülle, Knochen-, Blut- oder Hornmehl, Haarpellets und vieles mehr. Eine möglichst regionale Erzeugung und Vermarktung, Ressourcenschonung und Förderung der Artenvielfalt werden angestrebt.

Anja Bonzheim machte auch deutlich, dass unsere derzeitige typisch westliche Ernährung dem Klima mehr schadet als der gesamte Verkehr. Tierischer Dünger sei bei genauer Betrachtung ineffizient, da die Tiere viel Energie verbrauchen, um Gülle als Düngung zu erzeugen. Diese sei außerdem problematisch, da Antibiotikarückstände nicht auszuschließen und Nitrat-Auswaschungen an der Tagesordnung seien – mit den bekannten Schäden für unser Grundwasser und die Oberflächengewässer. Da biozyklisch-vegane Betriebe keine Exkremente oder Körperteile von Tieren auf ihre Flächen ausbringen, bestehe kein Risiko, dass antibiotikaresistente Keime aus der Tierhaltung auf die Felder gelangen.

Auf rein pflanzlicher Grundlage zu wirtschaften schone Umwelt und Ressourcen und vermeide zudem die Ausbeutung von Tieren. Die Bodenfruchtbarkeit lasse sich auch ohne sogenannte Nutztiere erhalten oder aufbauen. So sei der bio-vegane Anbau die Landwirtschaft der Zukunft für Um- und Mitwelt und für uns Menschen.

In Griechenland hat biozyklisch-veganer Anbau Tradition

Dass der biozyklisch-vegane Landbau funktioniert, beweisen seit vielen Jahren bio-vegan ausgerichtete Betriebe. In Griechenland wirtschaften bereits 60 kleinbäuerliche Betriebe nach den biozyklisch-veganen Richtlinien und exportieren ihre Produkte nach ganz Europa. Da landwirtschaftliche Betriebe in Griechenland Pflanzenbau und Tierhaltung traditionell getrennt haben, sind die dortigen Ackerbaubetriebe bereits seit langer Zeit darauf ausgelegt, ohne tierlichen Dung zu arbeiten. Deren Wissen können andere Landwirte nutzen, die auf die biozyklisch-vegane Erzeugung umstellen möchten. Der Verein Biozyklisch-Veganer Anbau e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland Betriebe für diese tier- und umweltfreundliche Art des Landbaus gewinnen.

Die schweizerische Bio-Pionierin Mina Hofstetter betrieb und propagierte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts vegetarischen Bio-Landbau. Einer der bekanntesten bio-veganen Betriebe, der Gärtnerhof Bienenbüttel, wirtschaftet seit über 35 Jahren auf trockenem Heideboden sehr erfolgreich ohne tierische Düngemittel. Nach Angaben von ProVeg (ehemaliger Vegetarierbund Deutschland) hat die Anzahl der vegan lebenden Menschen in Deutschland zwischen 2008 und 2016 von 80.000 auf 1,3 Millionen zugenommen. Und der Trend halte weiter an. Dazu gebe es nach Angaben des Marktforschungsinstituts Skopos ein Potenzial von knapp zehn Millionen Menschen, die sich zukünftig ohne Fleisch, Eier und Milchprodukte ernähren möchten.

Zusammenfassend erklärte die Master-Absolventin in Öko-Agrarmanagement Biozyklisch-vegan angebaute Lebensmittel seien gut für die Gesundheit: Keine Antibiotikarückstände oder Keime aus Gülle und Schlachtabfällen, dafür nährstoffreiche, vitale Pflanzen. Sie betonte auch die Verbesserung derBodenfruchtbarkeit bei biozyklisch-veganen Anbau beispielsweise durch Gründüngung, Zwischenfrüchte, das Mulchen von Kleegras und die großflächige Verwendung von Humuserde. Zudem böten biozyklisch-vegan bewirtschaftete Flächen vielen Mikroorganismen und Wildtieren ideale Lebensbedingungen. Die Artenvielfalt steige durch weite Fruchtfolgen, Mischkultur, schonende Bodenbearbeitung sowie das Anlegen von Hecken und Blühstreifen.